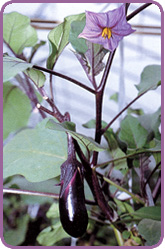

������A��ؔ����Ŏ�ɂ����[���N�₩�ȉ֎q���F�̃i�X�B���P���Ă��܂����B�o��������Ɓu�R�t�i�L�@�_�@������Q�n�v�Ƃ���A�p�b�P�[�W�ɂ́h�R�t�i�_�@���y���c��F��h�̃}�[�N��A�h�R�t�i�_�@�h�ɂ��Ă̊ȒP�Ȑ����B�R�t�i�_�@���ĉ����낤�H�o��������t��ǂ������āA�Q�n�����g�S�Ԗx����K�˂܂����B

�K�˂��i�X�̕ޏ�́A���V���Ȃ���A�݂��q����v�Ȃ��O������n�E�X�B���X�ɁA���F�̃i�X�̉Ԃ��p�b�Ƒ傫���J���Ă���̂��ƂĂ���ۓI�ł����B

�R�t�i�_�@�ō͔|�����Ă��āA�y��̃`�J���������������A���̉Ԃ̈Ⴂ���Ƒ��V����B�h���Ԓ��ԁh�Ƃ����āA�߂��ׂ������A��������Ƒ傫�ȉԂ��悭�J���āA�������ԂƂ͂��ƎU��E�E�B�u�����Ԃ��炭�ƁA���̖̃`�J���������A��������̊��҂��ł���B���ꂩ�琬���_�̐F�̑N�X����������Ƃ�͂�y�̃`�J�����킩��v�Ƃ��B

�R�t�i�_�@�Ƃ́A�_�Ƒ卑�t�����X�̃p�X�c�[���������ŊJ�����ꂽ�A����Q�̌y���A�y�Â���̂��߂̔��������ށh�R�t�i�h���g�����_�@�ł����B�R�t�i�͓y��ɕK�v�ȗL�v������100�풴��L�@��100%�Ŕ|�{�������̂ŁA1g���ɖ�27���C���Ƃ����������������Ă��܂��B�앨���L���Ɏ��邽�߂ɂ́A����������������h�{�����s���B�����āA�a���̂ȂLj����ۗނ̐N����ߏ�ɐB��h�����߂ɂ��A�y�뒆�̔������i�A���̂��߂ɓ����ۗށj�̃o�����X���ۂ���A�������Ă��邱�Ƃ���Ȃ̂ł��B

���Ɂh�������y�h�Ƃ�����y��͔����������Ȃ��A������������Ăɕ�������܂���i���@���łȂ��ƍ앨�͋z���ł��Ȃ��j�B���w�엿<@>�͈ꎞ�I�ȓy�ւ̉h�{�⋋�ɂ͂Ȃ�܂����A�������͊����̏ꂪ�Ȃ��A�܂��܂���܂�A�y�낪�����A�a�C�ɂ�����₷���Ȃ�܂��B

���R�{���́A�y�Ɠy�뒆�̐����i�~�~�Y�Ȃǁj�Ɣ������i�ۗށj�Ɠ��A������������̒��Ō݂��̐��������ł���̂ŁA�_�Ƃ̂��߂̂悢�y�Â���Ƃ́A���R�{���̊�l�͂Ŏ菕�����邱�ƁB���������������琶�܂ꂽ���ނ��R�t�i�Ȃ̂ł����B

���V����͍��Z���ƌ�A��������͂܂������ًƎ�ɋ߁A������15�N���O�ɏA�_���܂����B�Ƃ͂����Ĕ���{�\�A�I�n�ł̖�؍͔|�Ȃǂ��p������͕̂s����ƍl���A�i�X�̃n�E�X�͔|�Ɏ��g�̂������ł��B�������A���̔N�̎���͊��҂𗠐錋�ʂɏI������Ƃ����܂��B

�u���̒m�����Ȃ��͂��߂��̂ŁA���ɂ��Ďv���Γ��R�̌��ʂł����E�E�i��j���Z���ォ��_�Ƃ͌�������Ȃ����A��X�͏A�_�ƍl���Ă����̂��A������ڂ̓�����ɂ��ēr���ɕ�ꂽ�v���ł����B���������Ȃ��낤�E�E�ƍl���Ă����Ƃ��A�h�y���厖�B�n�͂������Ȃ���Ύ���͂Ȃ��h�ƃR�t�i�����߂��ē���������ڂɌ����Ă悩�����B������A���̂܂܃R�t�i���g�������Ă����ł��v�Ƃ��B

����300�������n�E�X�����݂ł�900�ɂȂ�A3�`11�����{�܂ł̒������Ԉ���o�ׁi7�����{����8����{�͋x�ށj�����Ă��܂��B�u�����~��Ȃ���ʔN�o�ׂł��邩������Ȃ��̂Ɂv�Ə��قǁA�ޏꂪ�L���ł����B

���V����̃i�X�͔|�́A��ꂩ��̒�A������1�N���X�^�[�g���܂��B�ޏ�ɃR�t�i�ƌ�������āA�܂��͓y���₵�܂��B1�����{�A�ʂ̏ꏊ�ň�c���A20�p���x�Ɉ�����c�Ɉ�ԉԂ��炭���A��A�i��c�́A9�������Ă����11���ɐږ������́j�B�����������i�X�̂��߂ɕc���g���l�������Ԃ��܂��i�n�E�X���ŁA2�d�̃n�E�X��ԁB���̑����4�����{�܂Łj�B3�����{�A����`���}���n�i�o�`������A�܂��Ȍ����I�ɗL�@�t���ǔ삵�Ĕ������̊�����ۂ��܂��B

��80�p���x�Ɉ炿�A�}���L�тĂ�����A�����}��4�{�c���i4�{�d���āj�A����2m��܂ŐL���܂��B���n��3�����{����n�܂�A�X�V�͔|�Ƃ����ē����ŏt�H2��̎��n�����܂��B

���n����Ƃ��́A�i�X���������̂ł͂Ȃ��A�i�X���������}���Ɛ�܂��B����Ə������ɋ߂����̎}�ɉԂ��炫�A����܂��B�����߂�2�A3�x�Ǝ���悤�Ɏd���Ă�̂ŁA���n���������̂ł��B

�o�ׂ̃s�[�N��5�A6���i��30�`40��/���j��10���i��20��/���j�B�Ă̂Ђ�ŕ�ނ悤�Ɉ����āA�K�N���o����x�Ɉ�Ƃ�������80g���x�B�����5�{��1��400g�l�ɂ��ďo�ׂ��܂��i20�܁�1���j�B���V����ق��A�ߗׂŃR�t�i�_�@�����H���鐶�Y�҂̒c�́E�R�t�i�L�@�_�@������Q�n�͓Ǝ��ŏW�o�ׂ��s���Ă��āi�����E�����_�c�ʂɏo�ׁj�A�p�b�P�[�W�ɂ͒c�̖��ƁA��������R�t�i�_�@���y���c��̔F��}�[�N�����Ă��܂��B

���˂̓y�͂ӂ��ӂ��Ə_�炩���A�����̎��͔��a2�`3m�܂ł̂т̂тƐL�тĂ���Ƃ��B�܂�n���ł̓n�E�X�̘g���Đ������Ă���Ƃ������ƁB�������h�ȃi�X�̖����āA�h��n�̌b�݁h���Ƃ����̂�ڂ̓�����ɂ����v���ł����B

�����b�g�Ƃ��āA�u��Q�E�ҏ��ɋ����v�A�u�A����Q�\�h�v�A�u���n�����앨�̖��A���������悢�v�A�u�_��≻�w�엿���팸�v�A�u�����������Ȃ��v�A�u�y��{���̐����̌n���Ȃ��v�ƒ��ڂ���Ă���B

�R�t�i�L�@�_�@������Q�n���o�ׂ����𑽂��N�p���Ă���z�e���`�F�[���̃V�F�t�̒k�ł́u�R�t�i�_�@�ō͔|���ꂽ��͓��������悭�A�������Ԃ��Z���i�������ʂ�j�v�̂��Ƃ����B

�R�t�i�́A���������h�Q�Ă���h�M���M���̊�����Ԃŕۊǂ���Ă��āB�ޏ�ɓ�������ƁA���ƒn���ɂ���Ĕ��������ڊo�߁A��������B���������R�t�i�L�@�_�@������Q�n�����́A�אڂ̓����Ŕ_�Ǝ��ނȂǂ�����������А쑺���X�̎В��E�쑺�_�j����25�N���O�A�n�͂̉�Ƃ��ăR�t�i�_�@�������ߗׂ̐��Y�҂ɌĂт��������Ƃɂ͂��܂�B

����͂܂��h���Ȋw�엿�͔|�h�Ȃǂɒ��ڂ��Ă��Ȃ��������ɁA�挩�̖����B�u�͂��߁A�����I�ɗF�l�̕ޏ�ŃR�t�i�_�@�ɂ��卪�������Ă��炢�܂����B���i���A���ʂ��オ��A�앨�̎|�����������Ɗ������̂ŁA�n��̔_�Ƃ̏������l������ɓq���Ă݂悤�Ǝv�����v�Ɛ쑺����B�R�t�i�L�@�_�@������Q�n�̏��ьb�ꂳ���20�N���O�i�����j�R�t�i�_�@���B�u��ł́A�R�X�g�������Ă��R�t�i���g���Ĉ��S�ȁA�I������͔|���悤�Ɠw�߁A�ق��Ƀg�E�����R�V�A�L���E���A�g�}�g�A�z�E�����\�E�A�u���b�R���[�Ȃǂ��o�ׂ��Ă��܂��v�Ƙb���B

���݁A�����25���B����̂ق��A�S���̃R�t�i�_�@�ɏ]�����鐶�Y�҂�c�̓����Q�����Ă���̂��R�t�i�_�@���y���c��i�����ǁF�j�`���E������Г��j�B